寫於市場頹靡時刻:不要停滯不前

作者:Joel John and Siddharth

編譯:深潮 TechFlow

幾天前,我注意到我們寫作方式的一個問題。 大多數時候,我們的文章是為創始人和投資者撰寫的技術主題。 這很好。 我們跳過戲劇、政治和欺詐,甘當書呆子,花幾週時間研究那些幾分鐘就能讀完的話題。 但我們不是在學術界,而是在自由市場中,與創始人一起投資和建設。 因此,緊跟周圍發生的事情非常重要。

一個 13 歲的孩子推出了一個 Meme 幣,然後拋售了它。 芝加哥公牛隊的 Scotty Pippen 做了一個關於中本聰的夢後,不知怎麼預測了比特幣的價格。 說到這兒,Jack Dorsey 可能是中本聰。 一個法國人靠押注特朗普當選賺了 2800 萬美元。 順便說一下,特朗普在上任前幾天推出了一個 Meme 幣。 兩週前,阿根廷總統也嘗試了類似的事情,結果蒸發了 40 億美元的價值。 現在他的反對派正試圖把他趕下台。 人們在 Su Zhu 的交易所上賠了錢。 對了,Hawk Tuah 女孩也推出了一個代幣,結果是 rug。 Dave Portnoy 也推出了一個代幣,同樣“rugged”。 Cz 談到了他的狗 Broccoli,看起來那個代幣還沒“rugged”——至少目前沒有。

meme 幣現在有了把總統趕下台的威力,真可謂影響深遠的社會效應。

十月,阿聯酋澄清對加密貨幣不徵稅。 在美國,銀行現在可以託管比特幣。 有人通過欺騙代理人轉賬賺了 2.5 萬美元。 哦,還有,Marc Andreessen 給一個代理人轉了 5 萬美元,促使一枚代幣市值漲到 10 億美元。 有傳言說美國政府正在開發戰略性加密貨幣儲備。 OpenSea 可能最終會發行代幣,救助 2022 年損失慘重的 NFT 交易者。 FalconX 收購了 Arbelos。 Coinbase 澄清 SEC 已經撤銷了對它的所有訴訟。 上週,Bybit 挺過了人類歷史上最大的一次黑客攻擊。

但我們大部分的集體心理都糾纏在壞消息裡——那種由價格驅動,夾雜著欺詐和大量尷尬的消息。 你不禁會想,“我真的和這些小丑為伍嗎?我是在馬戲團裡嗎?我是這場遊戲裡的猴子嗎?”這一切都太累人了。 尤其是考慮到人類大腦在思考時每秒只能處理 10 字節的信息。

一種被清算和無休止但往往毫無意義的新聞流為標誌的、逐漸陷入瘋狂的過程。 就像在但丁的地獄中繞圈,從一個罪惡跳到另一個罪惡。

但鑑於市場的現狀和我們與創始人交流時聽到的反饋,我覺得是時候對當下的文化氛圍做一次“vibe check”(氛圍檢查)了。 可以說,是為了應對我們正經歷的短暫“ vibecession ”(氛圍衰退)。

“Memesis”(Meme 模仿)時代

其中一個主題是“mimesis”(模仿)。 雷內·杰拉德 (Rene Gerard) 定義的“mimesis”概念圍繞著人類模仿和競爭他人的傾向。

想想你 17 歲時做的職業選擇:你會看最聰明的同齡人在做什麼,或者某個擁有你嚮往生活方式的成年人,然後選擇他們的職業道路。 作為人類,我們天生傾向於模仿和與同齡人競爭,因為開闢新路需要極高的認知負荷。 我們喜歡“人多勢眾”的安全感。

把足夠多的聰明人關在一個房間裡,你會看到他們互相模仿和競爭。 給一個加速器或投資基金(如紅杉資本或 YCombinator)貼上一種“上位者”的標籤,我們就會看到一群聰明人爭相加入——不僅僅是為了解鎖的財務資源,更為了它帶來的地位。

YC 深知這一點,因此聲稱其錄取率比哈佛還低。 地位並不是明碼標價的商品,但絕對是暗含於人心的。 這就是為什麼那些年輕、充滿幹勁和野心的 20 多歲青年會收拾行囊,奔赴舊金山,支付高昂的房租,希望能在地位階梯上更進一步。

“Mimesis”驅使我們追求在所從事的領域中做到最好,以滿足對地位的渴望

圖片來自 Luke Burgis 的博客

在風險投資領域工作十年後,我才意識到他們只是在模仿“大資金”的做法。 如果你能“抄襲”最好的,為什麼還要創新呢? 這是優勢嗎? 不一定。 但它能賺錢。 這就是為什麼市場上會出現一堆“跟風”產品。 許多人模仿並迭代一個概念。

就像 Facebook 不是第一個社交媒體平台。 Instagram 不是第一個媒體分享平台,Spotify 也絕不是第一個允許用戶流媒體的服務。

起初,市場會變得擁擠,但隨著時間推移,市場會決定誰能存活。 因此,你需要多位創始人和多位風投共同解決一個問題,並且通常用的是相似的解決方案。

Keith Gill 是 Meme 股票界的Soros 。 Murad 是 Meme 幣界的Soros 。 我正努力成為時事通訊界的Soros 。

在流動性市場中,這種情況屢見不鮮。 George Soros 因做空英鎊、擊潰英格蘭銀行而聲名鵲起。 Keith Gill——人稱“Roaring Kitty”——則因點燃 gamestop 狂潮而聞名。 兩人都擅長將市場的大部分參與者拉入他們已入場的交易。 Soros 說服交易者做空英鎊,給英格蘭銀行施加壓力。 GameStop 的投資者則將股價推高,直到 Robinhood 介入限製做空。

一筆大交易吸引關注,人們跟進,價格上漲,更多人湧入,資產突然創下新高。

在 Soros 的時代,沒有 Twitter 讓人無休止地高談闊論。 事實上,他曾離開市場去研究哲學、寫書。 但今天,你只需發布一個 Meme 幣的等級榜,就能把人拉進交易。 Soros 所說的反身性就是我們現在所說的 Meme 幣狂熱。

認為這一代人發現自己 30 歲時沒有穩定職業、伴侶或房子,於是押注 Twitter 上的隨機代碼,寄望於破解那個讓他們破產(並讓他們破產)的金融系統。 但我認為這是個站不住腳的論點。

沒錯,決定你職業選擇、YC 投資哪個初創公司、Keith Gill 如何賺錢的那個東西,也是你在一堆名為 TrumpShibuInuWallDoesnotExistcoin 之類亂七八糟的代幣上賠大錢的原因。

圖源 Murad 的推文

讓我解釋一下,當互聯網打破進入金融市場的門檻和信息壁壘時會發生什麼。

你在 TikTok 或 Instagram 上看到一個 17 歲的孩子給你講“財富之路”,同時分享他前一天交易的 Meme 幣。 辦公室的社交媒體營銷經理在 LINKedIn 上展示了一個價值 15 萬美元的 NFT。 你眼看著賬單越積越多,覺得找到了另一條出路。 朋友在 WhatsApp 群里分享了一個 ticker。 交易所上線了一個新幣,圖標是一隻戴帽子的狗。 你心想,這就是機會。 你先投了 100 美元,眼見它漲到 117 美元。 你想,要是投 1000 美元呢? 或者 1 萬美元? 不知不覺,信用卡刷爆,你深陷其中。

需要特別說明的是,這裡提到 Murad 是出於對他對 Meme 幣市場巨大影響的尊重,並非挖苦。 他定義了今天的 Meme 幣類別,就像 Keith Gill 曾經定義 Meme 股票一樣。

Pump It

你可以通過“工作量證明”(PoW,保障網絡安全的東西)提供“勞動”,並以此獲得比特幣作為獎勵。 由於資產價值在未來因需求和通縮壓力會進一步上漲,因此當前勞動的未來價值更高。

人們因此有動力為網絡提供算力並持有比特幣。 但隨著 ICO的出現,資產發行與勞動證明脫鉤,你可以無需勞動就鑄造代幣。

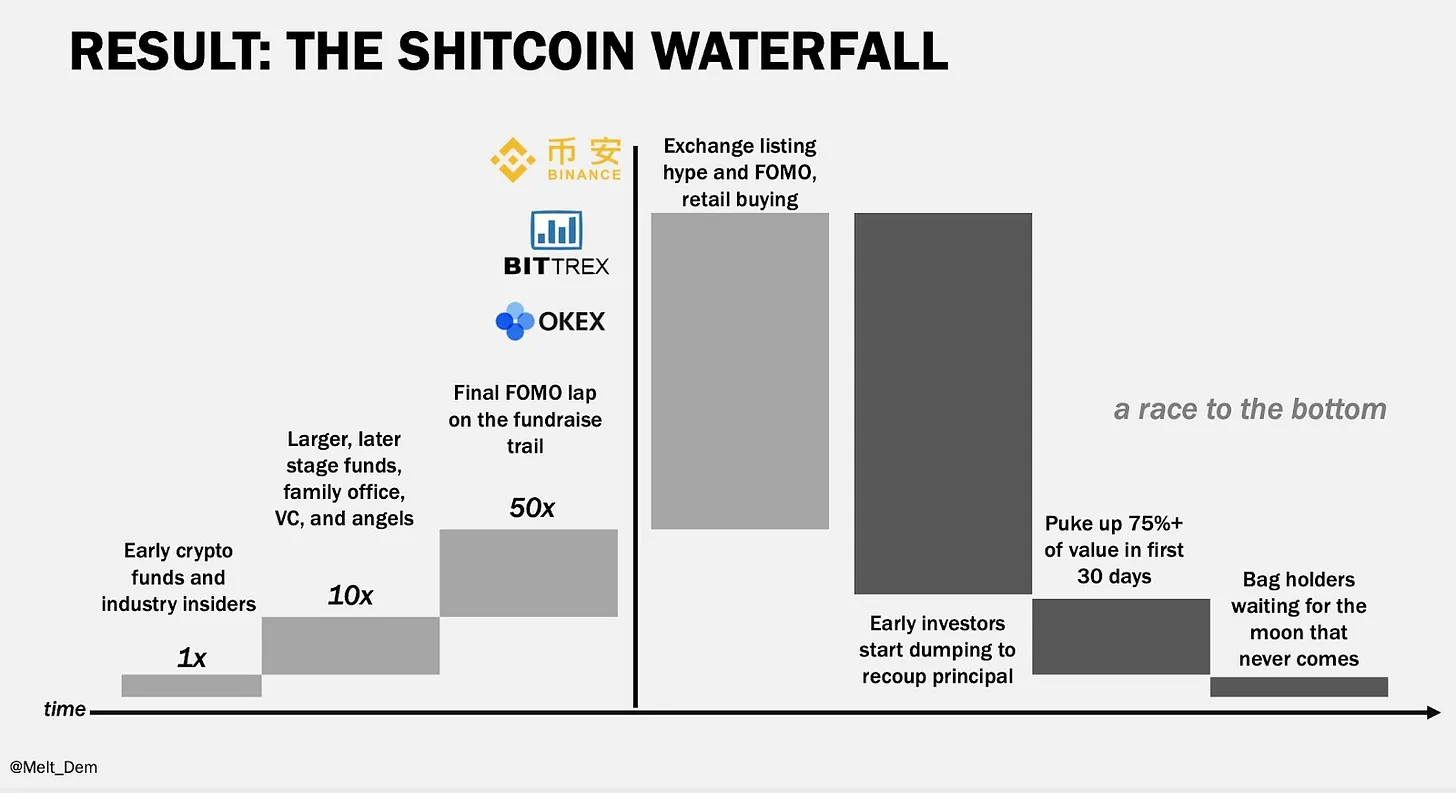

風投聲稱這是“金融”的未來,能讓個人協調資本和資源啟動新網絡。 這聽起來有道理,直到你發現風投經常以低估值(比如 1000 萬美元)投資,然後在幾個月內以高得多的估值(比如 1 億美元)來募資。

在傳統風投界,這種瘋狂在 18 年前的互聯網泡沫時期就發生過,加密貨幣復現了這種瘋狂。

2018 年至 2023 年間,代幣發行市場逐漸成熟。 我們不再有 ICO 熱潮,但風投仍熱衷於以低估值投資,試圖以高估值上市。 這就是套利。

圖:Meltdem Demirors 的這個視頻很好地解釋了加密貨幣中的資本分配如何在代幣上市那一刻開始自由落體

但以高溢價轉賣給散戶而無實質進展支撐,這種行為極具掠奪性。 Chamath 在 2020 年 COVID 市場期間的 SPAC(特殊目的收購公司)也採用了類似策略。 目前,他推出的 SPAC 平均下跌了 42%。

現在,每個人都能通過 PumpFun 一鍵成為自己的 Chamath 或風投基金。 PumpFun 要么是上個世紀最具創新性的金融產品,要么是最具掠奪性的平台。 真相可能介於兩者之間。 Meme 幣之於市場,就像色情內容之於媒體。 正如色情內容不會消失一樣,只要貪婪和投機慾望存在,Meme 資產就會存在。 並且很多 Meme 將推動有意義的創新,就像色情內容推動了技術進步一樣。

雖然討論其道德性超出了本通訊的範圍,但我還是想分享兩個有趣的數字。

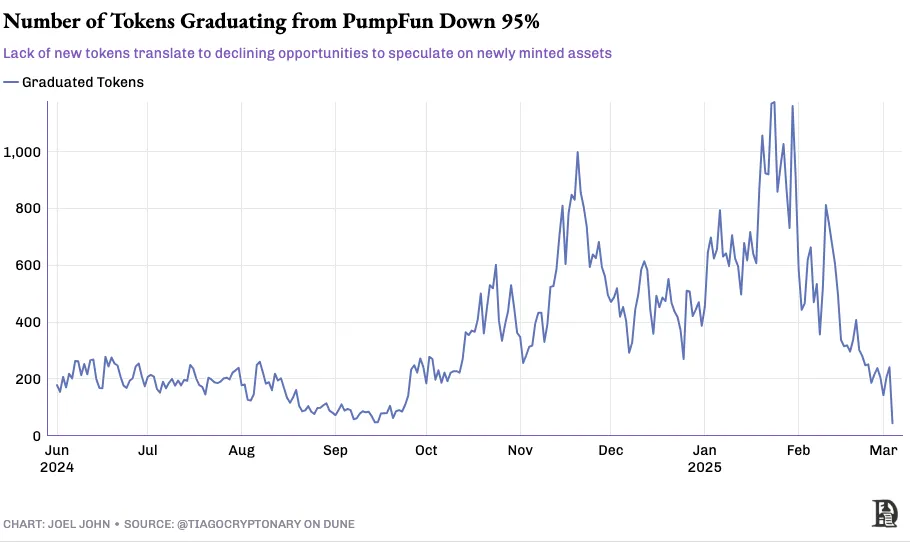

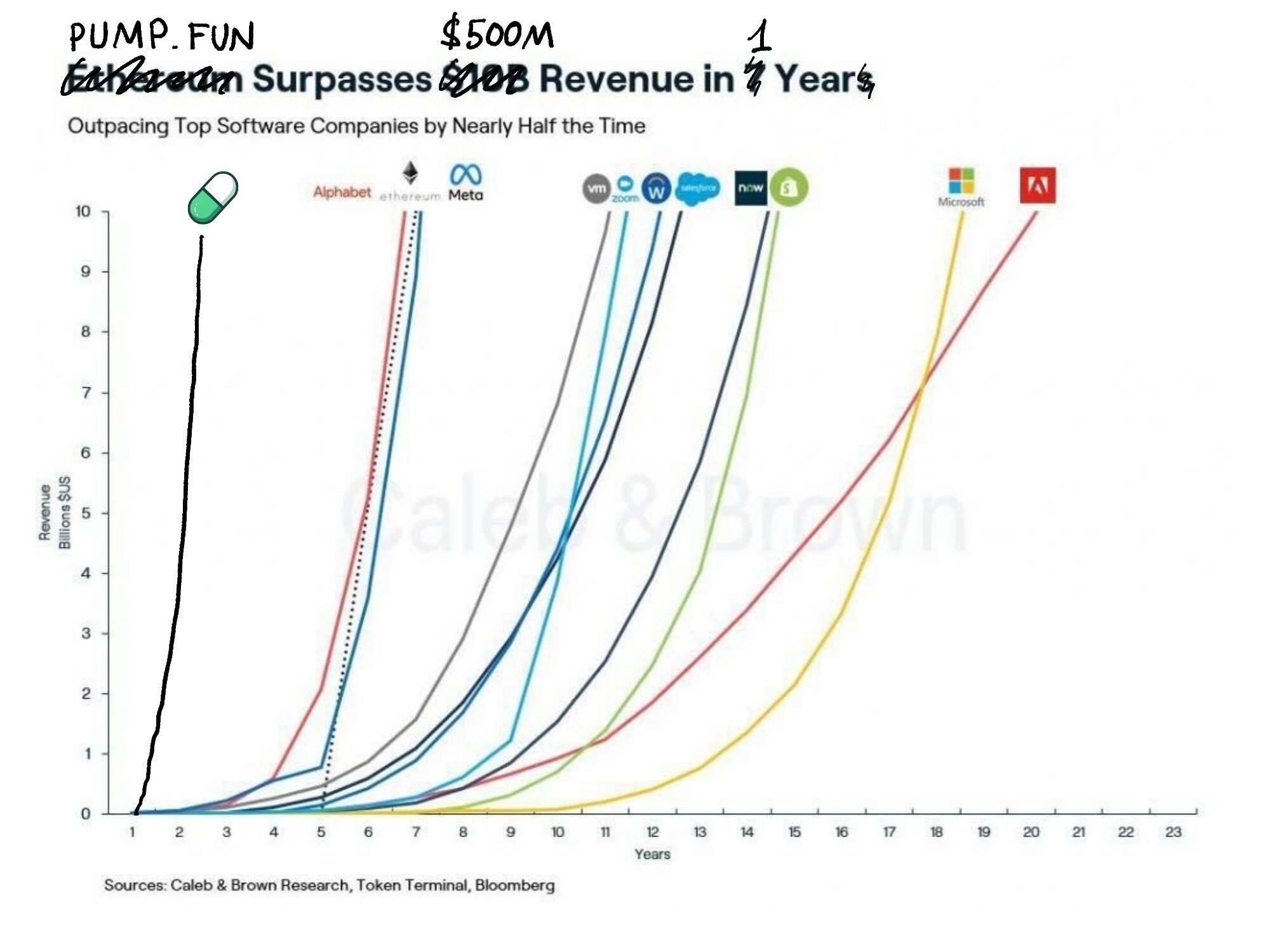

PumpFun 累計收入圖表。 他們去年總收入為 5 億美元。

另一張圖表顯示了過去幾個月在 Pump 上發行的新資產數量。

我可以把它與 ICO 或 nft 發行數量的圖表重疊,它們看起來一模一樣。 我正在應對(或調適)兩個平行的現實:一個是 PumpFun 可能是史上最賺錢的初創公司之一;另一個是它赤裸裸地展示了加密貨幣的最原始的運作方式。 Dave Portnoy 在一條推文中饒有興趣地質疑“rug”是什麼。

它可以用於癌症研究或城市規劃,但互聯網上的邊緣人往往對這些漠不關心。 每個人都關心利潤和避免損失。 我們是成年人,有賬單要付,有夢想要追。 於是,市場裡每個人都在押注最投機的投資,資本和注意力卻從真正重要的事情上流失。 這,就是市場的現狀。

PumpFun 的真正影響在於,它將加密貨幣從一個小眾領域變成了大眾工具。 當網紅、總統和國家發行代幣並眼睜睜看著價格暴跌時,我們並不是在像 2009 年的比特幣那樣通過加密貨幣創造財富,而是在摧毀它。 但正如互聯網上的個人表達無法由創造者定義一樣,市場的結果也無法由工具決定。 TCP/IP 的創造者無法決定我今天在這份通訊中寫什麼。

這種狂熱是釋放“瓶中精靈”的代價。

圖:這張圖表是受ThirdPrime的CK的一次對話啟發而發的玩笑。 我向你保證,我冷錢包裡有 0.0042 ETH。 我是“以太坊派”。

尤其是在監管者“打瞌睡”的時代,推出“rug pull”資產的後果微乎其微。 言論自由之所以有效,是因為說錯話有後果。 沒有後果的自由市場如何運作? 這是加密貨幣試圖尋找答案的大問題。 但正如大多數事物一樣,市場最終會找到自己的解決方案。

Meme 市場與網絡上的博客和個人表達有很多相似之處。

早期,寫博客是個小眾活動。 你可以開一個,但不是每個人都會讀。 我喜歡在網上看到老的 WordPress 博客,因為它們讓我想起一個時代——那時人們寫作是為了表達,而不是為了影響。 幾年前,Meme 資產也是如此。 doge 之所以特別,正是因為創始人並沒有為了讓它成為“Meme”而推出。 隨著 Meme 資產工具的發展,每個人都能推出一個 Meme 幣,就像每個人都能開一個 Facebook 頁面一樣。

在 Meme 資產中,資本最終也會集中到少數幾個關鍵名稱上。 挑戰在於,人們在成熟過程中會損失金錢。

圖:Wassielawyer 的這條推文捕捉到了我們許多人內心的想法

我們是不是像 Zoomers 所說的那樣“完蛋了”? 黎明的盡頭會有曙光嗎? 我是否需要尋找其他行業來發展事業? 我們該怎麼辦! ?

如果我不承認在過去兩個季度裡多次思考過這些問題,那我就是在撒謊。 這並不是因為我對加密貨幣的潛力和未來失去了信心,而是因為註意力分配的方式。 我發現的唯一解藥是讓我的現實植根於人與人的互動,而不是 Twitter 上的嘈雜言論。

每次看到我的信息流充斥著最新的騙局時,我都會與我們投資組合中的一位創始人交談,來心靈按摩以恢復信心這或許是從事 Decentralised.co 工作的最大特權——我們能從創始人那裡獲得超越信息流的視角。

所以如果要我拉遠鏡頭,看看什麼令人興奮、什麼將定義下一個十年,我會這樣佈局:

尊重 Pump

你剛剛聽了我十分鐘對加密貨幣中的欺詐和缺乏實質的抱怨。 如果你還在,係好安全帶,準備迎接一劑樂觀主義強心針和背後的邏輯。

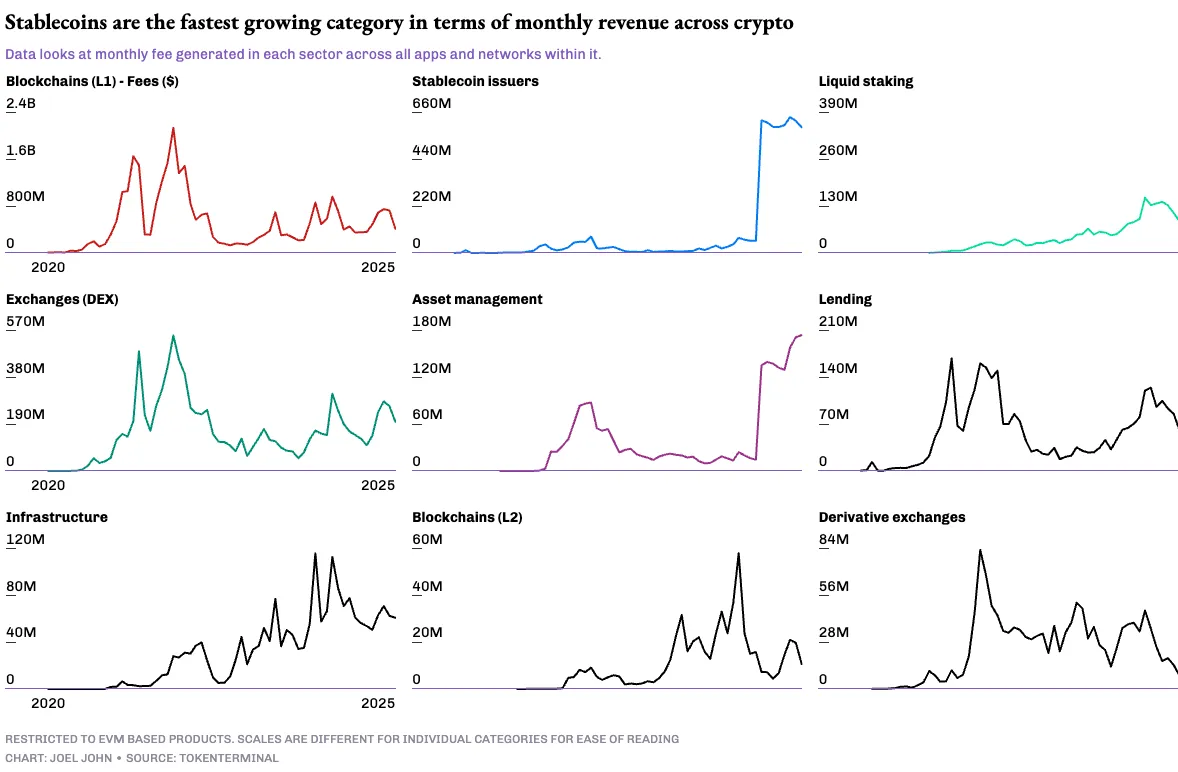

因為這會給我們一個方向,判斷這些是否值得花時間。 tokenTerminal 沒有追踪所有我們想看到的應用,它略微偏向 EVM(以太坊虛擬機),但在價格、收入和盈利方面有最好的數據。 所以,我通過觀察收入前十的類別來開始我的調查。

數據很細緻,因為我們想扮演懷疑論者。 我們希望看到增長,因為——嘿,待在一個停滯的行業有什麼意義? 我們想要“曲棍球棒”式的增長。

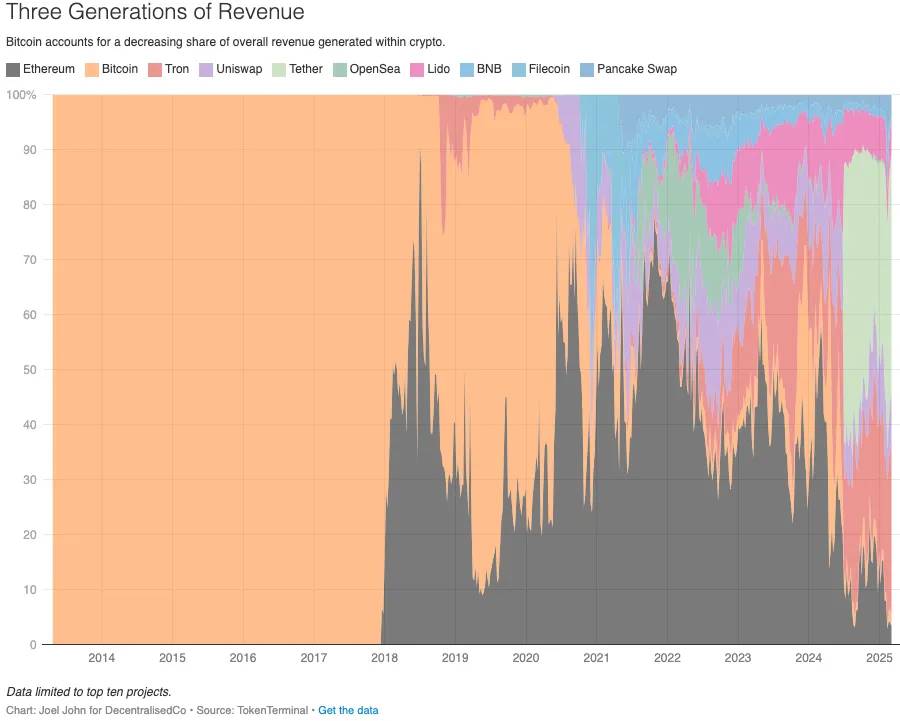

在考慮收入時,你會發現行業的增長有三個階段。

第一階段,我稱之為“黑暗時代”。

在以太坊智能合約興起之前。 2018 年之前,區塊鏈交易費是行業的主要經濟產出。 當然,你可以考慮礦工收入和相關業務(如 Coindesk),但這對邊緣人並不適用。 開發者並未直接從中受益。

然後到2018 年至 2022 年間,應用和用例爆發式增長。

收入不再局限於交易費,而是擴展到鏈上業務。 你可以看到“區塊鏈 Layer-1”費用逐漸下降,為交易所和借貸等業務讓路。 我認為這是加密貨幣的“啟蒙時代”——一個神奇的時期,人們質疑區塊鏈的局限,違背“救世主”中本聰的教條,創造出替代商業模式。

正是在這個“啟蒙時代”,Play-to-Earn(Axie Infinity)和 yield farming 等模式起飛。 當然,有些章節以失敗告終,就像中世紀歐洲的政治聯盟。 但它為人們質疑可能性、探索新路徑鋪平了道路。

2022 年後,一個新類別以驚人速度崛起。

猜猜我怎麼稱呼它? 這是加密貨幣的“工業時代”。 正如人類發現機器製造和運輸的便捷,加密從業者也發現了無需人工干預就能擴展的收入可能性。

這個時代的“煉金術”是穩定幣。

每個人都想要收益和快速的資金流動。 金融科技公司仍然依賴銀行,而銀行又依賴政府來決定資金流動規則。 穩定幣抽象掉了金融科技公司歷史上面臨的規則,催生了新一代業務。 TETHer 和 Circle 在一年內就賺了超過 50 億美元。

據《經濟學人》報導,去年穩定幣的價值轉移達到了 2.76 萬億美元,約占區塊鏈上所有交易價值的 2/5,2020 年時僅為 1/5。 同一篇文章指出,2024 年 3 月,穩定幣交易占土耳其 GDP 的 4%。 本文不專門討論穩定幣,所以我就不多說了。

現在我們已經確立這個行業能賺錢,而且規模達到數十億美元,值得探討的是這些收入的“黏性”如何。 加密貨幣的收入可能是季節性的,但在規模上,它能改變生活。 想想OpenSea、PumpFun 或 Play-to-Earn 熱潮。 當然,有人會說 nfts 和 Meme 資產造成了巨大的“泡沫”,毀掉了不少人的生活。

探討市場是否為零和遊戲超出了本文的範圍(我也不想讓你陷入更深的生存危機)。 但一種思考方式是,這些週期中的收入高到足以讓公司賺到原本一輩子都賺不到的錢。

視市場週期而定,產品的投機溢價會增加。 拿穩定幣來說,它已經發展到大型企業可以用於匯款的程度。 這就是為什麼去年 Stripe 在該領域進行了 10 億美元的收購。

向政府銷售的鏈上分析工具(如 Chainalysis)和智能合約審計公司(如 Quantstamp)也達到了成熟的收入規模。 這些業務擁有可觀的現金流和足夠的利潤率,吸引了傳統資本的關注。

圖:僅供參考,不作為絕對依據,這裡的定位很多都是主觀的

如果你把這些問題疊加,就會得到一個矩陣。 一端是中心化和去中心化,另一端是季節性。 像 FriendTech 這樣極具季節性的應用可能是中心化的,但很難為生態系統帶來價值,因為它們很少將價值傳遞給邊緣用戶。 Uniswap 雖然大多是去中心化的,但難以向股東回饋價值。 這就是為什麼去年他們開始在前端添加費用開關。 從那時起,Uniswap labs 累計產生了近 1.03 億美元的費用。

實體的商業需求——收入、利潤率和資本分配控制 往往與我們去中心化和向用戶傳遞價值的願望相衝突。

少數公司找到了一個平衡點——既創新又去中心化,同時向用戶傳遞價值,並有足夠的增長空間。

如果你第一次聽說 Layer3,把它想像成一個廣告網絡,聚合了加密貨幣領域最大的用戶群之一。 他們幫助新用戶發現原生的加密產品,並獎勵早期嘗試的用戶美元或加密貨幣。 所以,如果你是一個新應用或像我們這樣的通訊,你不會在 Google 上投放廣告吸引無目標的眼球,而是去 Layer3 獲取一群精心挑選的加密原生用戶。 與 Google 不同,Layer3 將大部分產生的價值以激勵的形式回饋給用戶。

過去,我曾寫過關於他們如何聚合用戶的文章。 平均每天約有 6 萬用戶在他們的產品上交易。 僅上個季度,他們就向用戶回饋了約 140 萬美元。 全年累計達到 580 萬美元。

在廣告界,580 萬美元可能微不足道。 Kanye West 在超級碗廣告上花的錢都比這多。 但重點是,這 580 萬美元很有趣,因為這是產品將價值回饋給用戶的早期實例。 這是一個開放的廣告網絡,消費者(即早期採用者)通過全球範圍的資金管道獲得實實在在的美元補償。

Working Theorys 的 Anu 對零和與正和產品有精妙的框架。 她指出,有些產品會減少其他產品的使用。 例如,你要么用 Google Docs,要么用 Notion。 公司很少在兩者間切換,因為每種產品套件都有鎖定效應,你需要手動遷移整個團隊。 但有些產品是正和的——你可以在同一天用 perplexity、Claude 和 ChatGPT 處理不同用例。 這些產品不會互相侵蝕市場份額,直到用戶的偏好像 Google 與 Bing 那樣明確。

如果有潛在的經濟理由,市場就不是零和遊戲。 2018 年買特斯拉股票的人,在隨後的上漲中獲利,並不需要別人賠錢。 你可以說股票走勢與特斯拉公司的產出相關。 但在 Meme 市場中,遊戲越來越像負和。

用戶需要別人投入資本,才能讓資產價格上漲。 這本身是公平的——所有資本市場都這樣運作。 但用戶還需要這種“氛圍”持續很長時間。 從一開始,你就指望狂熱能持續。 這也行,因為“greater fool theory”(接盤俠理論)會讓人們買入資產。 但隨著價格上漲,人們基於薄弱的流動性池重估自己的“淨值”。 比如,有個與剛果相關的代幣,FDV(完全稀釋估值)達到 10 億美元,但交易池裡只有不到 500 萬美元。 人們基於這種虛幻的資本“重估”淨值,當遊戲不可避免地結束時,他們通常處境更糟。

Layer3 這樣的產品是正和的,因為它們不直接從用戶身上榨取價值。 如果你使用他們的工具並堅持足夠久,僅僅作為早期採用者,你就能賺到數千美元。 隨著加密貨幣跨越用戶鴻溝,我們會看到越來越多的產品優化為正和,因為這是建立用戶 critical mass(臨界質量)的方式。 Layer3 的用戶越多,團隊就越有能力為用戶談判更好的交易。

營銷人員也更喜歡正和遊戲,因為他們知道 Layer3 帶來的用戶更熟練、更有經驗——他們已經用過多個相關產品。

一種思考加密貨幣當前收入狀態的方式是通過我所謂的“邊際相鄰用戶”視角。 在新興領域,創始人通常更適合解決小眾問題。 1970 年代,喬布斯和沃茲尼亞克為那些熟悉電腦技術但需要便攜且價格適中的家用電腦的愛好者打造產品——小眾、技術性強、昂貴且目標明確。 相比之下,1990 年代的喬布斯則痴迷於將技術推向大眾——更少技術性、更通用、價格敏感且極其用戶友好。

如果你在 2021 年之前在加密領域建設,為鏈上活躍用戶打造產品是可行的,因為每個客戶的收入足夠高。 在一個充滿好奇的市場,銷售新奇事物是有效的。 但隨著用戶在隨後的幾年裡賠錢並失去興趣,擴大市場變得重要。 少數鍊和應用(主要在 Solana 上)做得很好,抓住了下一波鏈上用戶。 風險在於,這些產品可能重蹈 2019 年 defi 的覆轍——只是稍快、稍便宜、體驗稍好,但本質上做的是同樣的事情。

根據 Mary Meeker 的最新報告,如今互聯網上有大約 30 億人。 按最樂觀的估計,加密貨幣的月交易用戶在 3000 萬到 6000 萬之間。 這已經很慷慨了。 但想想看,有多個產品一直在爭奪這些用戶。 本質上,這就是“行業內耗”——市場增長不足以容納多個參與者。

因此,各團隊要么在 (i) 定價 (ii) 激勵措施,要么在 (iii) 功能方面展開競爭,直到因為利潤率不足而消亡——一場名副其實的“逐底競爭”。

是構建能走向主流的事物,因為主流市場既有“護城河”又有利潤率。 我們在加密領域關於誰的 TPS(每秒交易量)最高、誰更“aligned”(一致)的“人氣競賽”對信息流有用,但付不了賬單。 Layer3 吸引我,因為他們不是在追逐現有的用戶,而是擴大市場,並從中捕捉一部分價值。

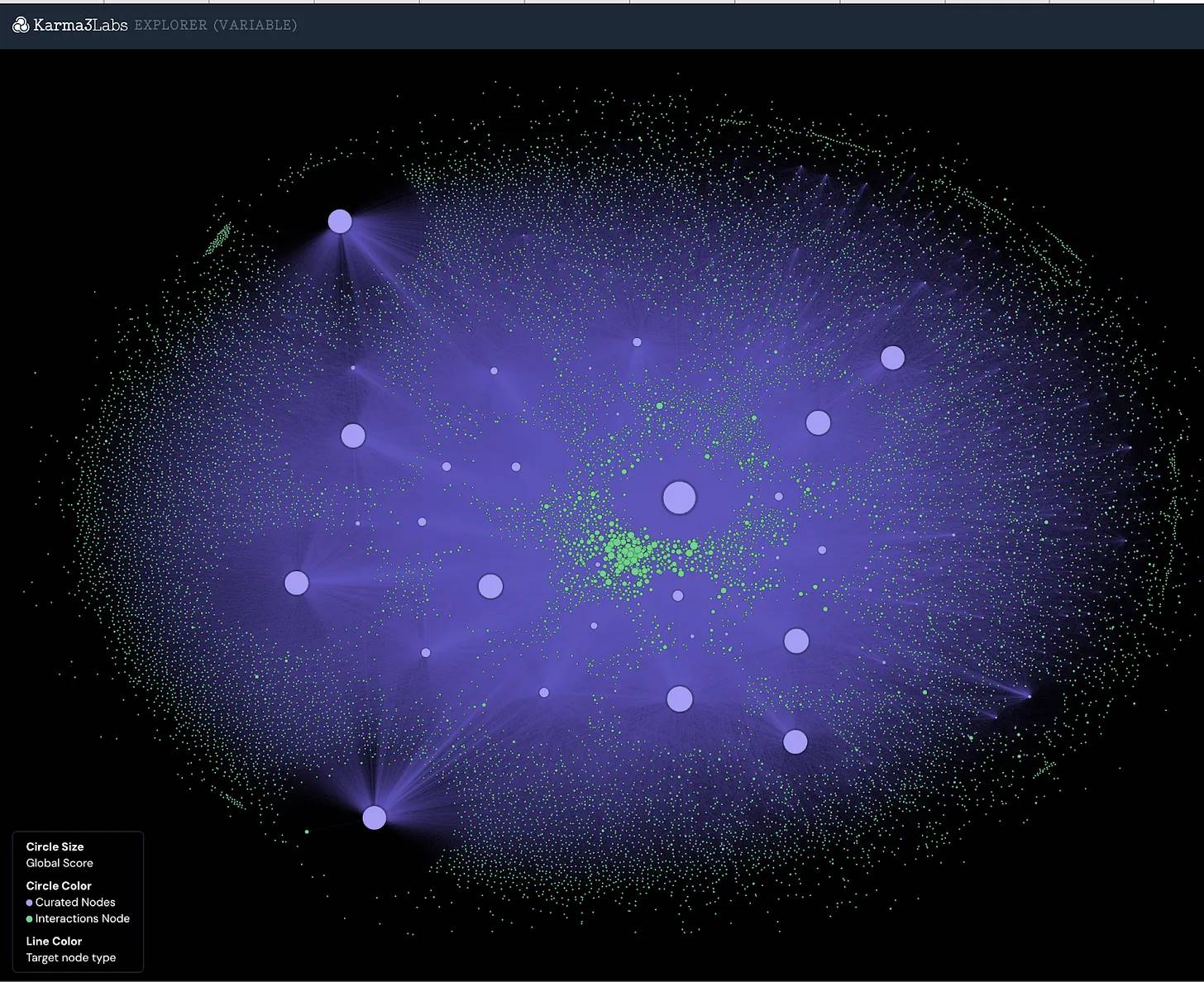

“擴大市場”這個主題並不僅限於 Layer3。 OpenRank 是基於 Farcaster 構建的產品。 由於 Farcaster 上的用戶活動通常在開放網絡(區塊鏈)上中繼,很容易評估哪些用戶有價值,哪些社區是自然的。 OpenRank 幫助識別合適的用戶,直接用代幣、NFT 或早期訪問權限激勵他們。 這意味著任何開發者都可以定位社交網絡上的任何用戶。

圖:Karmalabs 在他們的篩選器中映射 Farcaster 用戶

Layer3 和 OpenRank 是區塊鏈時代廣告的兩種不同方法。

一個是策劃協議、用戶和激勵,另一個是讓市場在開放網絡上識別用戶並直接定位他們。 雖然 Farcaster 如何演變以及哪種廣告模式會持久還有待觀察,但可以肯定的是,區塊鏈正在改變網絡上內容價值轉移的方式。 當然,這個市場目前還是小眾的,但它們有潛力實現指數級增長。

我親眼見證的一個例子是穩定幣。 2019 年,穩定幣的總市值約為 10 億美元,當時你很難想像五年後它們的市值會達到 2040 億美元。 但今天,穩定幣的總市值就是這麼多。

那麼,關鍵問題是,加密貨幣相關用戶的市場能否同樣龐大? 未來五年,他們能否增長到幾億用戶? 要建立這樣的世界,需要什麼?

例如, Frodobots 和 Proto 使用積分或代幣(如 USDC)激勵用戶繪製地理空間數據。 Frodobots 向用戶運送實體機器人,用戶騎著它們在城鎮中穿行,產品上傳數據以創建全球最大的城市導航數據集。 Proto 則激勵用戶用手機幫助繪製密集的城市網絡。 這些模型吸引我的是,它們能從第三方無信任地(通過設備傳感器)捕獲數據,同時用全球資本網絡激勵用戶。

UpRock 正在利用人群為網站監控提供數據,這是一種變體。

UpRock 的 SaaS 平台 Prism 提供了一個替代的正常運行時間監控系統,精度與 DePIN(去中心化物理基礎設施網絡)相當。 他們的網絡由全球近 270 萬台設備組成,構成 UpRock 的骨幹——這是為 Prism 提供動力的核心消費產品。 當開發者需要洞察時,他們可以利用 UpRock 的用戶群——許多用戶通過運行移動和桌面應用收集數據來賺取獎勵。 這能在法幣軌道上實現嗎? 當然可以。

但試試每天在 190 多個國家進行數百萬筆小額支付,看看會怎樣。 UpRock 使用區塊鏈加速支付,並維護一個可驗證的、公開的過去支付記錄。 他們用核心代幣(UPT)將這一切聯繫起來。 截至撰寫時,團隊在通過 Prism 獲得外部收入時會銷毀 UPT。

不,我們還沒到那一步。 最好的例子是代理代幣(agentic tokens),它展示了創新與代幣表現之間的差距。 讓我從一組圖表開始。

炒作週期過後,我們可以放心地問自己:這個領域是否潛藏著什麼有價值的東西?

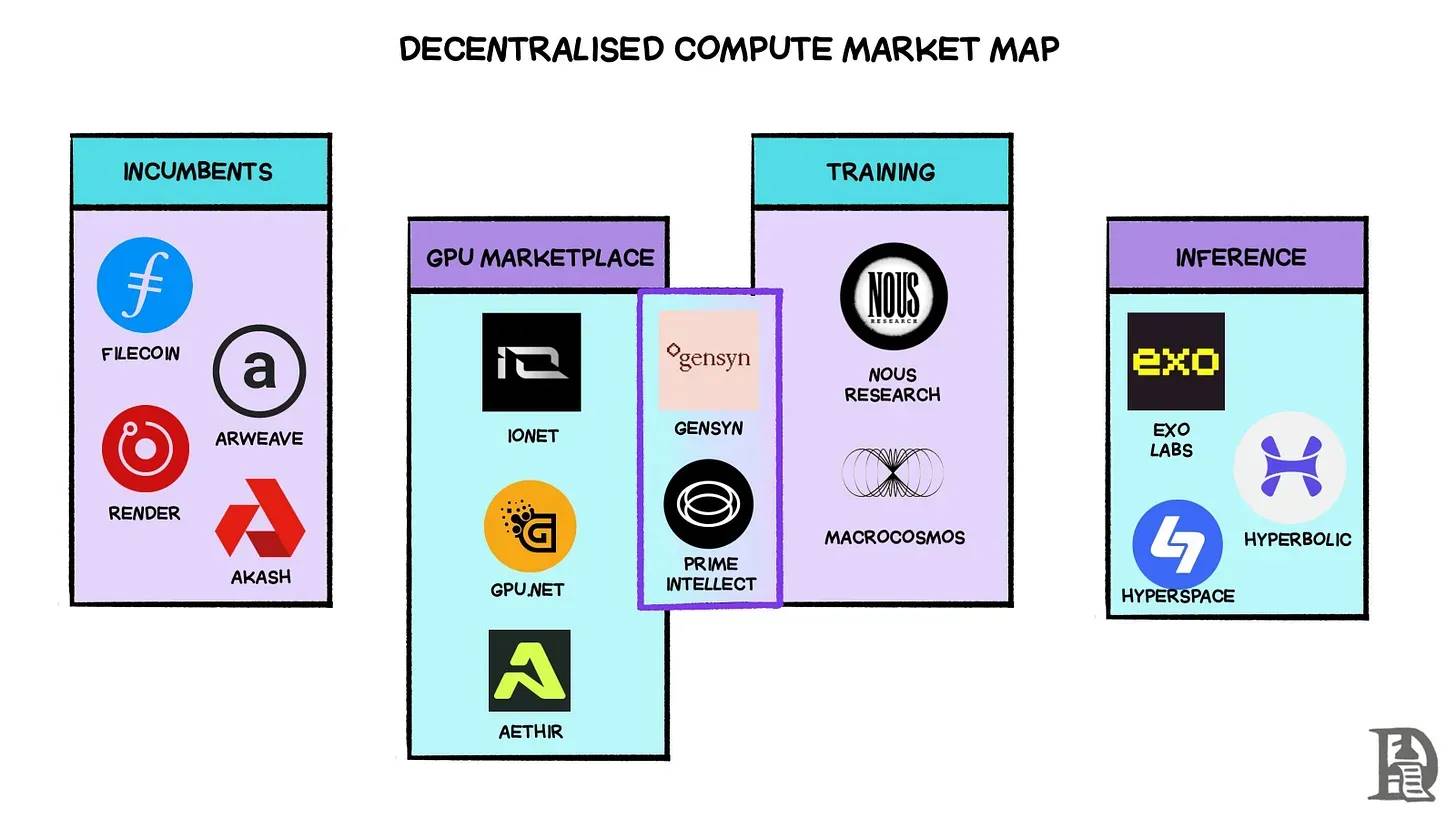

加密貨幣與 AI 最引人注目的交集不在於代理本身,而在於去中心化的訓練和計算網絡——通過代幣激勵,在全球分佈的計算機和 GPU 網絡上訓練和服務 AI 模型。

你可以通過Pond 的模型工廠看到這種模式的早期迭代。 他們正在激勵創建一個具有機器學習能力的模型,模擬法官如何對開源貢獻進行排名。

所以,你可以收集數據(像 UpRrock 那樣),也可以找到人來構建模型(像 Pond 那樣)。 但在能源和算力都稀缺的世界裡,你在哪裡運行這些模型? Shlok 在之前的文章中解釋了這一點,我將分享他的原話:

這些新的 AI 原生市場是誰? io.net是企業級 GPU 供應聚合領域的早期領導者之一,其網絡上有超過 300,000 個經過驗證的 GPU。 他們聲稱與中心化現有企業相比,可以節省 90% 的成本,並且每日收入超過 25,000 美元(年收入 900 萬美元)。 同樣, Aethir聚合了超過 40,000 個 GPU (包括 4,000 多個 H100),以服務於 AI 和雲計算用例。 之前,我們討論了 Prime Intellect 如何創建大規模去中心化訓練框架。 除了這些努力之外,他們還提供了一個GPU 市場,用戶可以按需租用 H100。 Gensyn是另一個大舉押注去中心化訓練的項目,它採用類似的訓練框架和 GPU 市場方法。

換言之,加密貨幣已經發展到我們可以獲取數據、模型、微調模型並集結運行 AI 模型所需的物理基礎設施的地步。 與此同時,加密領域的普通人還在問“什麼時候漲?”——完全不知道他們正坐在一堆能帶我們走得更遠的“鈾”上。 一些開發者意識到了這一點。 Gud.Tech 和 Nomy 等團隊正在努力打造能接受用戶輸入、理解上下文並執行交易的交易代理。

聊天機器人至少從 2015 年就存在了。 從機器人獲取信息本身並不新鮮。 Gud 和 Nomy 吸引我的是它們如何抽象跨鏈購買資產的複雜性。 Nomy 提供一個簡單的聊天框,你輸入“用我的 eth 在 base 上買 50 po”,代理會自動完成交易,無需用戶多次簽名。 類似地,Gud 正在開發一個交易產品,通過優化流動性來源,幾乎總能為用戶提供最佳價格。 這些產品模糊了我們消費信息(Twitter、通訊等)與執行交易之間的界限,而這一切都建立在 AI 的進步之上。

為什麼我特別提到這兩個團隊? 因為它們是我們迄今討論的一切的精髓。

他們瞄準的是加密貨幣相關用戶,而不是爭奪現有的小用戶群體。

它們不是零和的,因為它們的增長依賴於用戶的持續參與。

它們將關鍵基礎設施(如無 gas 交易)打包成一個用戶可以使用的單一產品。

它們在加密貨幣與 AI 的前沿領域建設,以一種與普通互聯網用戶相關的方式。

我特別強調 Gud 和 Nomy,因為它們是由那些在基礎設施領域深耕後才轉向應用層的團隊構建的。 這揭示了一個簡單的事實:如果現金流、收入、護城河和用戶留存真的重要,那麼應用將承擔起這一使命。 基礎設施已經成熟到爭論 TPS(每秒交易量)已無多大意義。 我們不願放棄這些經驗法則,只是停滯的又一跡象。

要進化,我們需要改變對話方式。 也許,甚至要發展一種共享的樂觀語言。

大教堂,而非戰壕

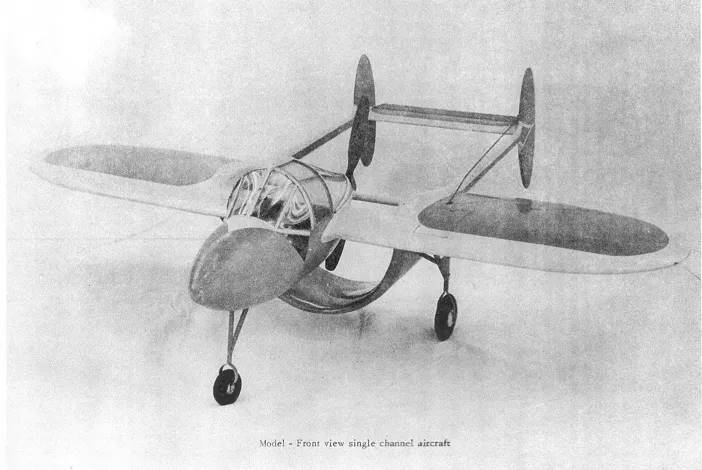

1940 年代中期,隨著二戰威脅的減弱,航空界迎來了一個新挑戰——建造模仿鳥類的飛機,確切地說是模仿鴿子(順便說一句,這來自《我的飛行汽車在哪裡》,一本很棒的書)。 挑戰是建造一架能在後院降落、無需長跑道的飛機。 儘管飛機的效率在載客量和燃油效率方面有了巨大提升,我們至今仍沒有零售擁有的飛行飛機。

並不。 1961 年,約翰·F·肯尼迪說:

我們選擇登月。 我們選擇在這個十年內登月並做其他事情,不是因為它們容易,而是因為它們困難,因為這個目標將組織和衡量我們最好的精力和技能,因為這個挑戰是我們願意接受的、我們不願推遲的、我們決心贏得的挑戰,還有其他挑戰。

在這種樂觀主義的推動下,數十年後,美國在冷戰期間的投資和精力為今天的矽谷奠定了基礎。 更有趣的是,1903 年,媒體公開辯稱我們再過一百萬年也不會有飛行器。 一百萬年! ? 聽起來他們指望進化來幫我們。 但我們沒有盲目等待。

1969 年,我們登上了月球。

但在 1903 年到 1969 年間,飛行嘗試多次失敗。 加密貨幣的感覺很像那樣——我們太專注於完善“引擎”,而非讓它真正服務於“運送乘客”。 肯尼迪的政治意願為航空注入了新的能量和方向——動員人民、資源和政策,朝著一個使命前進。 這不是一次性事件,而是一種模式。

在 David Perell 關於 Peter Thiel 的文章中,他強調了中世紀歐洲在毀滅和危險時期如何團結起來建造大教堂。 這些建築是希望的象徵,建造耗時數百年,耗費大量資源。 它們需要協調財務、安全、人才和勞動力——遠超日常的努力。

建造大教堂的普通工人可能只能希望在有生之年看到它的完工。 今天,類似的行為是花 4-5 年時間擴展一個消費者應用,而行業的大部分人卻在痴迷於技術細節。

我們以前也經歷過類似的情況。 1400 年代,我們適應了利率對資本的影響。 1700 年代,我們發現了交易公司股票的力量和混亂。 南海泡沫如此嚴重,以至於 1720 年的《泡沫法案》禁止未經皇家特許創建股份公司。

經濟學家對它們持負面看法,但泡沫是資本市場識別和演變成新結構的方式。 大多數泡沫始於對新興領域的能量、注意力和痴迷的激增。 這種興奮將資本推向任何可投資的東西,推高價格。 最近,我在代理項目上看到了這種痴迷。 如果沒有金融激勵(代幣價格)和炒作的結合,我們不會有這麼多開發者探索這個領域。

我們稱之為“泡沫”是因為它們破裂了。 但價格下跌不是唯一的結果。 泡沫推動了激進的創新。 亞馬遜在 2004 年並沒有變得“無用”,而是奠定了今天 AWS 的基礎,AWS 驅動了現代網絡。 1998 年的投資者能預知 Jeff Bezos 會成功嗎? 可能不能。 這就是泡沫的第二個方面——它們創造了足夠多的實驗變體,最終產生一個贏家。

這就是為什麼我們需要專注於建造“大教堂”而非在“戰壕”裡跳舞。 我的論點是,Meme 資產本身並不壞。 它們是金融創新的絕佳試驗場。 但它們不是我們應該玩的長期、創收、尋找 PMF(產品市場契合度)的遊戲。

我們已經在 Kaito 和 Hype 等項目中看到了這種新語言的雛形。 我沒有持有它們的代幣,但它們以自己的方式成為類別領導者。 它們的代幣價格也找到了穩定的基礎,不像許多風投支持的“明星項目”,36 個月的座談會後一無所獲。 隨著人們意識到加密貨幣的核心元遊戲已經演變,更多人將聚集在這種新語言周圍。

圖:要終結停滯,一個人必須直面內心的“怪物”

我們將走向一個創始人與風投都認識到收入和 PMF 重要性的市場。 那是我在 FTX 事件後的創傷後應激障礙,希望行業趨向理性參與者。 2025 年,我完全意識到這不再是現實,希望不再是一種策略。

接下來,高能動性的人將創造一個平行遊戲,建造他們自己的“大教堂”。 他們不會在加密 Twitter 上追逐名氣,而是傾聽並為互聯網上的邊緣人建設。 他們將通過實際產品收入賺錢,而不是依賴交易所的“祝福”。 推動這一點的動力,來自我在文章開頭提到的信仰危機。

人們會開始問:“我為什麼在這裡?”,然後轉換他們玩的遊戲。

創收工具與非創收工具之間的分歧將是加密貨幣的巨大分水嶺。 最終,我們將不再談論“在加密領域工作”,就像今天沒人說“我在互聯網上工作”或“在移動應用上工作”一樣。 他們談論的是產品做什麼。 這是我們應該更頻繁使用的語言。

當我開始寫這篇文章時,我試圖找出真正困擾我的是什麼。 是欺詐? 是 Meme 資產? 不完全是。 我認為真正的痛苦來自認識到加密領域的努力與影響之間的差距——尤其是與 AI 相比。 當然,我們有穩定幣,但還有很多其他創新,人們幾乎不知道或不談論。 這讓我感到停滯。

如果你停滯,你就死去。 但如果你終結停滯,你就生存。 這就是“終結停滯”背後的諷刺——為了保護生命,你必須願意終結內在的核心部分。 這就是進化的代價,也是保持相關性的代價。 加密貨幣正處於那個十字路口。 它必須選擇終結自己的某些部分,讓那些能進化和主導的部分有機會成長,超越初級階段。

這篇文章很大程度上受到了泡沫和停滯結束的啟發。 如果你還沒有讀過,我絕對懇請你讀一讀。