特朗普時代的政治激情:破壞之後,重建何在?

撰文:Noah Smith

編譯:Block unicorn

「男人不在乎電視上放什麼。他們只在乎電視上還有什麼。」——傑瑞·宋飛

N.S. 萊昂斯是「國家保守主義」傳統中一位受歡迎的散文家。 他的 Substack《The Upheaval》是推薦閱讀,儘管我對他所寫的不到一半內容表示贊同。 但他博覽群書、見多識廣,能夠整合來自多個領域的信息,並且不畏於實時深入思考歷史上的重大問題。 閱讀他的作品將幫助你更好地理解現代右翼的信仰。 在許多問題上,他的信息是 MAGA 世界的人們迫切需要聽到的。

在最近一篇題為《美國的強大之神》的文章中,萊昂斯指出了我認為是我們當前歷史時刻的一個深刻真理。 他寫道,「漫長二十世紀」結束了,這是一個由自由主義(社會、政治和經濟)定義的時期,並以對阿道夫·希特勒的拒絕為錨點:

我相信,我們今天所看到的確實是一個時代的終結,一個我們所知世界的劃時代顛覆,而這一變化的全部意義和影響尚未真正觸及我們。

更具體地說,我認為唐納德·特朗普標誌著「漫長二十世紀」的遲來終結……

我們的「漫長二十世紀」起步較晚,直到 1945 年才完全鞏固,但在隨後的 80 年中,其精神主導了我們文明對世界現狀和應有面貌的全部理解……在二戰造成的恐怖之後,美國和歐洲的領導階層理所當然地將「絕不讓歷史重演」作為其思想體系的核心。 他們共同下定決心,絕不讓法西斯主義、戰爭和種族滅絕再次威脅人類……

二十世紀的反法西斯主義演變成了一場偉大的十字軍東征……通過將「絕不讓歷史重演」作為終極優先事項,開放社會的意識形態將「最大的邪惡」(summum malum)置於核心地位,而不是「最高的善」(summum bonum)。 希特勒這一獨特人物不僅潛伏在二十世紀人的思想深處;他還主宰了人們的潛意識,成為一種世俗的撒旦……正如雷諾·加繆戲稱的那樣,這種「阿道夫·希特勒的第二職業」為開放社會共識和整個戰後自由秩序提供了類似宗教的存在理由:防止不死元首復活……

「漫長二十世紀」以這三個相互關聯的戰後項目為特徵:通過解構規範和邊界逐步開放社會,鞏固管理型國家,以及自由國際秩序的霸權。 人們希望,這三個項目能夠共同為最終實現世界和平和全人類友好相處的世界奠定基礎。

像所有優秀的文章一樣,這篇文章有些誇大其詞。 戰後美國主導的自由主義並非純粹的防禦性項目。 《聯合國憲章》和《世界人權宣言》的動機並非出於對希特勒回歸的恐懼,而是希望將人類自由和尊嚴的邊界擴展到戰前所未見的程度。 羅納德·裡根不需要希特勒這個妖魔來宣傳他的美國自由觀,而是將其視為一種普世理想。

然而,萊昂斯在某種重要意義上是對的。 希特勒政權的驚人恐怖和驚人失敗為自由主義者提供了一個道德錨點,使他們始終能夠以此為依據主張更大的自由主義。 美國和歐洲的《民權法案》及其他自由化法律的倡導者經常將納粹德國作為修辭上的對立面。 反共產主義曾一度為右翼提供了另一個撒旦,但其影響力從未完全相同,因為美國在二戰中曾是斯大林的盟友;蘇聯解體後,反共產主義很快被遺忘,但希特勒和納粹卻沒有。

萊昂斯說得對,特朗普時代標誌著希特勒作為西方文化「至惡」的終結——至少在美國是這樣。 美國右翼最受歡迎的兩位媒體人物喬·羅根和塔克·卡爾森邀請了達里爾·庫珀——一位淡化納粹暴行並將溫斯頓·丘吉爾視為二戰真正反派的歷史修正主義者——在他們的節目中發言。 以下是庫珀的一條(現已刪除的)推文,僅供參考:

這條推文,我認為,展示了美國右翼的思維方式。 說特朗普運動或現代國家保守主義代表了對納粹主義的全力支持是錯誤的。 但毫不爭議的是,美國右翼認為「覺醒主義」比希特勒可能的回歸構成更大的威脅。

為什麼希特勒的傳說失去了它的恐怖? 原因有幾個。 擊敗納粹的那一代人大部分已經去世,這意味著對大多數美國人來說,希特勒只是電影和書中的一個角色;就像帖木兒或成吉思汗一樣,隨著時間的流逝,對一個大屠殺者的恐懼逐漸消退。 巴勒斯坦運動有效地將猶太人從左派受保護的少數群體名單中移除,這些群體的權利可能會通過騷亂來捍衛。 社交媒體導致「納粹」標籤的過度使用,催生了流行的說法「所有我不喜歡的人都是希特勒」。

萊昂斯對這一轉變的態度遠比我樂觀。 就我個人而言,我認為妖魔化希特勒是一個好主意。 作為一個普遍的道德原則,「不要做希特勒」確實看起來相當可靠。 即使你只關心西方文明的強大,一個出於意識形態動機發動軍事行動、導致歐洲全球帝國終結、屠殺了超過 2000 萬斯拉夫人、終結了德國大國地位、並鞏固了蘇聯對半個歐洲統治的人,似乎應該作為一個值得避免的例子。

但萊昂斯認為,反納粹主義作為西方指導原則的終結,將為道德、社區、根基、信仰和文明驕傲的回歸鋪平道路——這些是保守派喜歡的東西:

極具影響力的自由主義思想家如卡爾·波普爾和西奧多·阿多諾幫助說服了戰後意識形態上順從的建制派,使他們相信世界上威權主義和衝突的根本來源是「封閉社會」。 這種社會被雷諾稱為「強大之神」的特徵所標記:強烈的信仰和真理主張,強烈的道德準則,強烈的人際關係紐帶,強烈的社區身份和與地方及過去的聯繫——最終,所有這些「人類熱愛和忠誠的對象,是團結社會的激情和忠誠的來源」。

現在,強大之神的統一力量被視為危險的,是狂熱、壓迫、仇恨和暴力的地獄源泉。 信仰、家庭,尤其是國家的有意義的紐帶現在被視為可疑的,令人擔憂的倒退誘惑,通向法西斯主義……

開放社會共識及其軟弱的神明並沒有產生一個和平與進步的烏托邦世界,反而導致了文明的解體和絕望。 正如預期的那樣,歷史的強大之神被驅逐,宗教傳統和道德規範被揭穿,社區紐帶和忠誠被削弱,區別和邊界被拆除,自治的紀律被交給自上而下的技術官僚管理。 不出所料,這導致了民族國家和更廣泛的文明缺乏凝聚力,更不用說抵禦來自非開放、非妄想社會的外部威脅。 簡而言之,戰後開放社會共識追求的激進自我否定運動,實際上變成了西方自由民主國家的集體自殺契約。

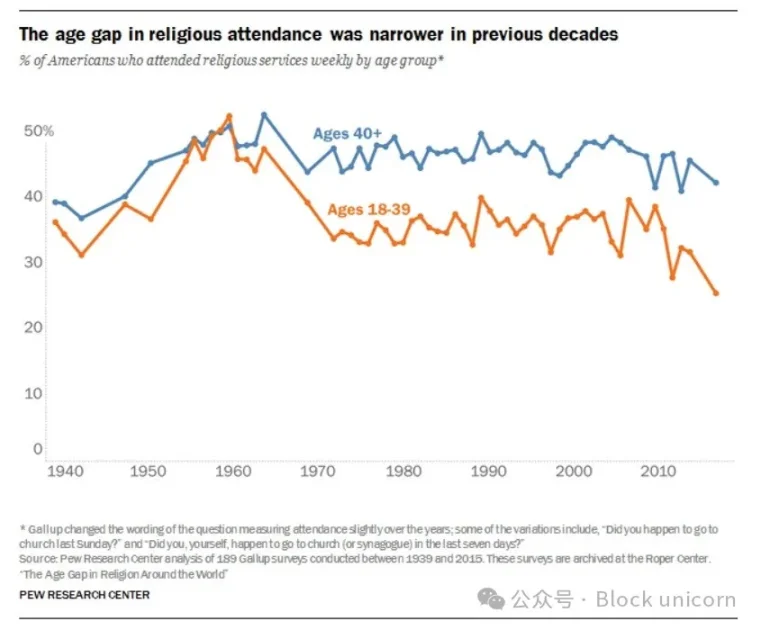

我不太確定萊昂斯對歷史的解讀是否正確。 畢竟,正如羅伯特·普特南在其書《上升期》中記錄的那樣,美國戰後幾十年見證了自共和國早期以來教會參與、公民參與、家庭形成和社會團結的最大激增。 以下是教會出勤率的數據,二戰後激增,直到 2010 年代對 40 歲以上的人群仍保持較高水平:

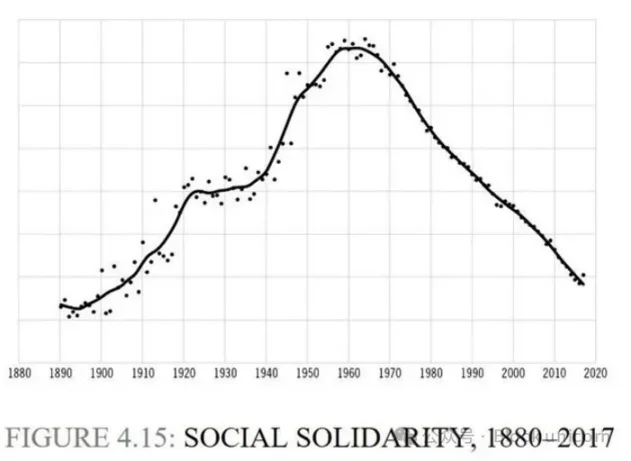

以下是普特南的社會團結指數,結合了公民和宗教參與以及家庭形成的衡量標準:

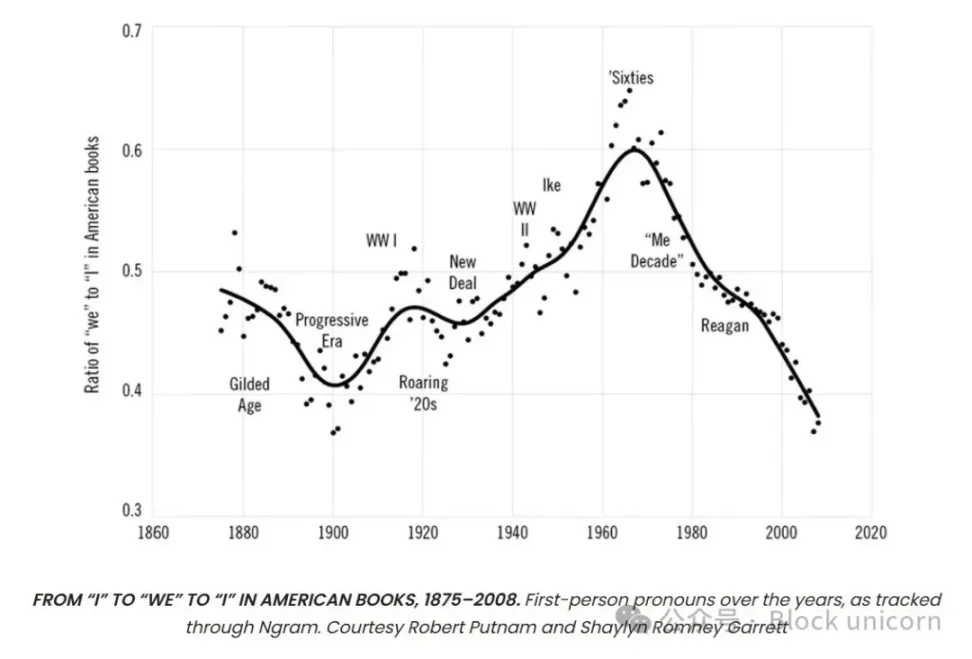

新政和戰後時期甚至見證了美國書籍中「我們」一詞代替「我」一詞的巨大增長:

「強大之神」在成長於收聽羅斯福在電台宣講自由主義並繼續將阿道夫·希特勒碾成塵土的美國一代人中從未如此強大。 從二戰的統一斗爭到隨後偉大的美國團結之間,也不難劃出一條因果線。

最偉大的一代全心全意地相信希特勒是地上之撒旦。 但他們並不認為家庭、社區和傳統是需要被粉碎的小希特勒,以維護開放社會。 事實上,他們的社會既開放又根深蒂固。 我的祖父母直到去世那天都知道每個鄰居的名字和生活故事;有多少「國家保守主義」知識分子和鐵桿特朗普粉絲能說同樣的話?

但無論如何,美國的「強大之神」最終確實衰退了。 萊昂斯相信特朗普正在讓它們回歸:

瑪麗·哈靈頓最近觀察到,特朗普革命似乎既是政治性的,也是原型性的,她指出,男性對埃隆·馬斯克及其「年輕技術兄弟戰團」近期工作的普遍「興奮反應」,在拆解根深蒂固的官僚體係時,反映了一種可以「從原型角度理解為他們在與一個巨大的、迷霧般的敵人作戰,其目的是摧毀男性英雄主義本身」的現象。 這種帶有男性色彩的「胸懷壯志的生命力」精神在整個「漫長二十世紀」中被壓制,但現在它回來了……

今天的民粹主義是……一種被壓抑已久的胸懷壯志的渴望,渴望採取早就該採取的行動,擺脫程序主義管理帶來的令人窒息的 lETHargy(倦怠),為集體生存和自身利益而充滿激情地戰鬥。 這是政治回歸政治。 這要求恢復古老的美德,包括對國家和文明自我價值的至關重要的感知……

這就是特朗普,以他所有的粗獷所代表的:強大的神明已從流放中逃脫並回到了美國……特朗普本人是一個行動者,而非沉思者……他……是正在顛覆舊秩序的整個叛逆新世界精神的化身……特朗普行動的大膽本身反映的不僅僅是黨派政治博弈——它本身代表了舊範式的停滯被顛覆;現在「你可以直接做事」了。

這裡的「thumotic」(胸懷壯志)一詞指的是哈維·曼斯菲爾德使用希臘詞「thumos」來表示一種政治激情和驅動力。 弗朗西斯·福山將其拼寫為「thymos」,並早在 1992 年就預測唐納德·特朗普可能是美國人摧毀自由主義建制的「胸懷壯志」衝動的完美體現。

因此,萊昂斯將特朗普主義視為一種《搏擊俱樂部》風格的狂野、無歉意的男性驅動力的重新主張——只是與泰勒·杜登將其導向無政府主義不同,萊昂斯看到特朗普和馬斯克在拆解公務員體系中縱情釋放他們的男子氣概激情。

但萊昂斯從未具體解釋這種破壞性衝動如何會帶來他所渴望的「強大之神」的回歸。 他將公務員體系和其他美國戰後機構視為複興根基、家庭、社區和信仰的障礙,但他並未真正超越對這些所謂障礙的粉碎,去展望實際的重建。 他只是假設這會自然發生,或者認為這是未來的問題。

我相信他將要失望。 特朗普的運動已經存在十年了,在這段時間裡,它完全沒有建立任何東西。 沒有特朗普青年團。 沒有特朗普社區中心、特朗普鄰里協會或特朗普商業俱樂部。 特朗普的支持者也沒有湧向傳統宗教;自疫情以來,基督教的衰退停止了,但基督教歸屬感和教會出勤率仍遠低於世紀之交的水平。 共和黨人仍然比民主黨人生育更多的孩子,但紅州的出生率也在下降。

在特朗普的第一個任期內,右翼嘗試組織公民參與的努力幾乎少得可笑。 幾百名「驕傲男孩」聚集在一起,在伯克利和波特蘭的街頭與反法西斯主義者鬥毆。 2020 年有一些規模較小的右翼反封鎖抗議活動。 大約兩千人在 1 月 6 日暴動——大多是四五十歲的人。 這些都沒有形成 20 世紀 50 年代常見的那種長期基層組織。

對於極少數人來說,特朗普的第一個任期是一場真人角色扮演遊戲;對於其他人來說,它只是一個 YouTube 頻道。

而在特朗普的第二個任期至今呢? 什麼也沒有。 即使是集會人數也大幅下降。 2017 年可能會外出見面的國家保守主義者如今獨自蜷縮在客廳裡,在 X、OnlyFans 和 DraftKings 之間來回滑動,當他們讀到埃隆·馬斯克和他的電腦宅男團隊解僱員工或特朗普切斷對烏克蘭的援助時,他們在空中揮拳。 「你可以直接做事」,然而幾乎沒有一個特朗普的支持者在實際做任何事情,除了被動地為他們名義上的團隊加油。 除非你是幫助埃隆·馬斯克拆解官僚體系的少數極客之一,否則這種「胸懷壯志」完全是二手貨。

你看,MAGA 運動是一個網絡現象。 它是另一個垂直的在線社區——一群失去根基、原子化的個體,通過意識形態和身份的虛幻紐帶,在廣闊的距離中微弱地連接在一起。 它裡面沒有任何家庭、社區或對某個地方的根基感。 它是一種數字消費品。 它是一個子論壇。 它是一個粉絲團。

N.S. 萊昂斯和國家保守主義者完全誤解了美國放棄根基、社區、家庭和信仰的原因。 我們放棄這些「強大之神」並不是因為自由派對老阿道夫(希特勒)過於嚴厲。 我們放棄它們是因為技術。

20 世紀 20 年代,美國開始出現大規模富裕,同時出現了賦予個體人類前所未有的自主權和對其物理位置及信息獲取控制權的技術。 汽車擁有權讓美國人可以隨時隨地出行,解放了他們與特定地點的聯繫。 電話擁有權讓人們可以遠距離交流。 電視和收音機讓他們接觸到新的思想和文化,而互聯網則讓他們接觸到更多。

然後出現了社交媒體和智能手機。 突然間,「社會」不再意味著你周圍物理空間中的人——你的鄰居、同事、健身夥伴等等。 首先,「社會」變成了一群在你口袋裡小玻璃屏幕上給你寫文字的頭像。 你的手機成了你與朋友和愛人見面、交談的地方,也是你爭論政治和思想的地方。 人們的根基從物理空間轉向了數字空間。

越來越多的證據表明,智能手機支持的社交媒體與孤立和疏遠感、孤獨和寂寞感、宗教信仰下降、家庭形成減少以及出生率降低有關。 20 世紀的汽車、電話、電視和互聯網技術讓美國社會變得有些脫節,但它設法部分抵制並保留了一些根基的殘餘。 然而,智能手機支持的社交媒體突破了這些最後的抵抗壁壘,將我們變成了在迷因、身份和分心的無形空間中漂浮的自由粒子。

事實證明,強大的神明比矽製造的新神更加脆弱。

做到這一點的人,或多或少正是 N.S. 萊昂斯現在為之歡呼的人。 當然,不是埃隆·馬斯克本人;他只是製造汽車和火箭。 但史蒂夫·喬布斯、傑克·多西、張一鳴以及一大群追隨他們的「胸懷壯志」追求巨額財富的企業家,構建了已成為我們最真實家園的虛擬世界。

我並不是說他們這樣做是邪惡的。 技術在發達社會中有一種前進的方式;如果它能被實現,它很可能會被實現。 沒有人能提前知道它的缺點。 但頗具諷刺意味的是,N.S. 萊昂斯現在認為將開啟根基和社區新時代的這群人,正是摧毀舊時代的那群人。

但無論如何,是的,這東西會失敗,因為什麼也沒有被建立起來。 是的,每一個意識形態運動都向我們保證,在舊秩序被徹底推翻後,一個烏托邦將會取而代之。 不知為何,烏托邦似乎從未到來。 相反,所謂的暫時痛苦和犧牲期越來越長,掌舵的意識形態分子對責怪敵人和剷除革命敵人的熱情愈發高漲。 在某個時候,人們會清楚地看到,烏托邦的承諾只是剷除敵人的藉口——「胸懷壯志」本身成了目的。

特朗普的財政部長已經告訴我們,特朗普造成的經濟痛苦只是一個「排毒期」,特朗普將股市下跌歸咎於「全球主義者」,特朗普的司法部將雞蛋價格歸咎於囤積者和投機者。 如果你認不出這個劇情線,那你一定不怎麼看新聞或歷史。

僅僅砸碎舊秩序本身並不會創造任何東西。 西哥特人和汪達爾人在羅馬的廢墟上什麼也沒建。 他們放縱自己的「胸懷壯志」,搶掠了一段時間的財富,然後消失在神話和記憶中。

過去十五年來,我沮喪地看著我年輕時所知的現實世界社區和家庭被撕裂,取而代之的是一堆虛構的在線身份運動。 我還在等待有人弄清楚如何重新拼湊社會——如何做到一個世紀前羅斯福和最偉大一代所做的事情。 看著 MAGA 運動,我很確定這不是答案。